電視連續(xù)劇《漢武大帝》,編導人員定位為“歷史正劇”,又稱據(jù)《史記》《漢書》“改編”。于是人們在熱心關注漢武帝時代的歷史的同時,也自然會思考劇中的情節(jié)是否真的符合歷史真實。 比如,劇中第34集有張騫和工匠在匈奴鐵匠鋪中的對白。張騫問:您往這里頭加的是什么呀?工匠回答:這是鍛造精鋼寶刀的密料,從大月氏國來的寶貝,必須用它才能打造出寶刀。第44集又有張騫對月氏女王說:這是我從匈奴拿到的煉制精鋼所用的添加料,我想請女王…… 觀眾因此產(chǎn)生了對于所謂匈奴“精鋼寶刀”的疑問。有記者就劇中若干問題訪問了《漢武大帝》歷史顧問求實先生,就有了以下對話:

“精鋼”是從西域傳來的嗎?

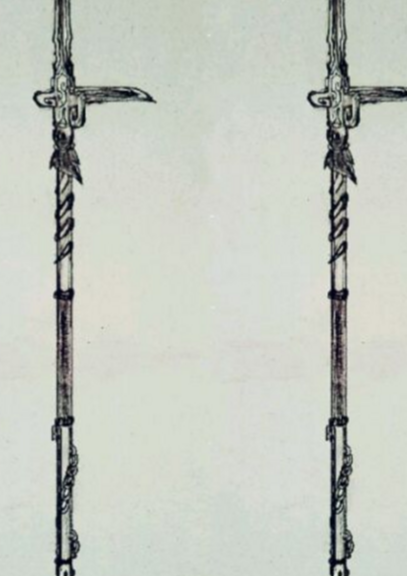

《漢武大帝》中,劉徹看見大行令王恢出使匈奴前敬獻的削鐵如泥的匈奴寶刀“徑路”很震驚,派張騫出使月氏國,帶回煉精鋼技術。歷史上張騫出使西域的誘因真的是與漢武帝想引入精鋼技術有關嗎?但是,既然鐵在中國出現(xiàn)可溯源到春秋以至商周,有觀眾疑惑落后的游牧民族匈奴的制刀技術怎么會比漢朝還高? 據(jù)求實介紹,中國的“劍”本來就是從游牧民族傳入的。“徑路”是北方游牧民族對寶刀的稱呼,其合音就是“劍”。這個詞據(jù)考證可能來自伊朗語系或突厥語系。中國鐵器時代發(fā)生較晚,戰(zhàn)國兵器仍以青銅為主,秦陵兵馬俑的武器可證。制鐵技術真正重大的突破是在西漢。 求實先生接著又談到,漢武帝開辟西域交通,竟然導致了西漢“鋼鐵生產(chǎn)技術取得重大突破”。

就世界冶金史看,西亞、印度、北非和歐洲大約在紀元前十世紀即進入鐵器時代,制作優(yōu)質(zhì)鋼鐵兵器的技術早于中國。西漢時期中國方進入大規(guī)模應用鐵器時代,稱曰“鑌鐵”,又號“金剛”或“精鋼”。這種鋼質(zhì)鑌鐵,中世紀也傳入歐洲,西方人稱之為“印度鋼”。 法國學者Canbul指出:“阿富汗(即大月氏/貴霜)產(chǎn)西方人所說至珍貴之‘印度鋼’。至良之劍,則鑄自波斯、敘利亞。古代印度鋼,馳名四海,人爭求之。”求實引用著名科技史學家馮家升的著作指出:“漢晉以來,中國所說之鑌鐵即精鋼,亦即來自西域波斯之印度鋼。”那種黑色添加料,叫“金絲梵”,以它打制鋼刀,可出耀目寒光。當然漢武大帝派張騫出使西域的誘因,并非只為引進精鋼技術。派張騫出使西域,根本原因是漢武帝要為攻打匈奴尋求盟友的戰(zhàn)略規(guī)劃。 求實先生所說張騫出使西域的主要動機,是“要為攻打匈奴尋求盟友”,是符合歷史真實的。而“獲取精鋼煉制技術”,按照求實先生所說,似是另外的收獲。

對于《漢武大帝》歷史顧問的說明,人們還是心存疑惑。看來,就所謂“鑌鐵”及其傳入中土的時間進行討論,是必要的。

其實,“戰(zhàn)國兵器仍以青銅為主”的說法,還需要證明。因為秦始皇陵兵馬俑軍陣體現(xiàn)的是特殊的軍隊構(gòu)成,秦俑的性質(zhì)還未能確知,有一種意見就認為秦俑軍陣有儀仗的意義。因此“秦陵兵馬俑的武器”,不足以證明當時軍隊使用武器的總體狀況。正如盡管英國皇家衛(wèi)隊的騎兵表演舉世聞名,不能據(jù)此誤以為現(xiàn)今英國軍隊以騎兵為主一樣。 歷史事實是:西漢時期,中原在冶鐵技術方面是超過匈奴的。匈奴史研究者指出,匈奴“手工業(yè)中最重要的當推冶鐵業(yè)”,“當時匈奴人的冶鐵業(yè)可能已經(jīng)形成為一個獨立的手工業(yè)部門”,不過,“從許多刀劍的形式酷似漢式的情形看來,不僅反映匈奴人的鐵器文化受到漢族文化的很大影響,而且可以推斷當時的鐵匠大多也是來自中原的漢族匠人。”(林干:《匈奴史》修訂本,內(nèi)蒙古人民出版社1979年1月版;又,《匈奴通史》人民出版社1986年8月版)至于西域諸國,據(jù)《漢書·西域傳上》記載,有的國家有鐵器制作業(yè),如婼羌國“山有鐵,自作兵,兵有弓、矛、服刀、劍、甲”,又難兜國“有銀銅鐵,作兵與諸國同”。然而通過這些文字,顯然難以得出“引進精鋼技術”是“漢武大帝派張騫出使西域的誘因”之一的推想。而《史記·大宛列傳》記載,有的西域國家是從漢王朝傳入鐵器制作技術的:“自大宛以西至安息,……其地皆無絲漆,不知鑄錢器。及漢使亡卒降,教鑄作他兵器。”這里所說的“錢器”,裴《集解》引徐廣說,也寫作“鐵器”。《漢書·西域傳上》正是這樣記錄的:“不知鑄鐵器。及漢使亡卒降,教鑄作它兵器。” 《史記·汲鄭列傳》說,漢王朝與匈奴之間的物資交往,有嚴格的關禁制度:“及渾邪至,賈人與市者,坐當死者五百余人。”汲黯說:“愚民安知市買長安中物而文吏繩以為闌出財物于邊關乎?”裴《集解》有這樣的解釋:“應劭曰:‘闌,妄也。《律》:‘胡市,吏民不得持兵器出關。’雖于京師市買,其法一也。’”對于漢律“胡市,吏民不得持兵器出關”的條文,《漢書·汲黯傳》顏師古注引應劭曰,又明確指出禁止出關的物資包括“鐵”,即“兵器及鐵”:“《律》:‘胡市,吏民不得持兵器及鐵出關。’”可見,匈奴在制鐵技術方面未必比漢王朝先進,真實的情形可能恰恰相反。 作為《漢武大帝》歷史顧問的求實先生說,“西漢時期中國方進入大規(guī)模應用鐵器時代,鋼鐵生產(chǎn)技術取得重大突破,這應是與漢武帝開辟西域交通,引進西域(包括伊朗印度)鋼鐵技術有關。據(jù)記載,這時,從西域引進中國一種新型鋼鐵,稱曰‘鑌鐵’,又號‘金剛’或‘精鋼’。”認為西漢“鋼鐵生產(chǎn)技術取得重大突破”“與漢武帝開辟西域交通,引進西域(包括伊朗印度)鋼鐵技術有關”,現(xiàn)在看來,這種說法并無實據(jù)。

“鑌鐵”一語在中國古代歷史文獻中最早出現(xiàn),見于《魏書·西域傳》關于“波斯國”的記載:“波斯國,都宿利城,在忸密西,古條支國也。去代二萬四千二百二十八里。城方十里,戶十余萬,河經(jīng)其城中南流。土地平正,出金、銀、石、珊瑚、琥珀、車渠、馬腦,多大真珠、頗梨、瑠璃、水精、瑟瑟、金剛、火齊、鑌鐵、銅、錫、朱砂、水銀、綾、錦、疊、毼、氍毹……等物。”此時距離漢武帝時代,已經(jīng)相當遙遠。值得注意的還有,《魏書》關于波斯國物產(chǎn)的記述中,“金剛”和“鑌鐵”并列,與求實“‘鑌鐵’,又號‘金剛’或‘精鋼’”的說法有異。唐人元稹詩“金剛錐透玉,鑌鐵劍吹毛”(《全唐詩》卷四二三),也表露了同樣的認識。 據(jù)《金太祖實錄》,“遼以鑌鐵為國號,鑌鐵雖堅,終有銷壞。”《金史·太祖紀》說:“遼以賓鐵為號,取其堅也。”(今按:“賓鐵”,四庫全書本《金史》作“鑌鐵”)可見往來草原大漠的契丹人當時掌握著這種特種鋼的冶煉技術。這種技術的真正的“引進”,可能應當以《元史·選舉志三》所見“置鑌鐵局”的記載為標志。求實先生說“據(jù)記載,這時,從西域引進中國一種新型鋼鐵,稱曰‘鑌鐵’”中所謂“這時”,認定漢武帝時代已經(jīng)“引進”“鑌鐵”,如果沒有確鑿的考論,則不免會被認為對歷史研究基本年代學準則的背離。 楊寬先生曾經(jīng)指出:“波斯薩珊朝的‘鑌鐵’,是使用熟鐵配合定量的滲碳劑和催化劑,密封加熱而煉成的優(yōu)質(zhì)鋼。這種鑌鐵制品,在北魏時期已傳入我國。”(《中國古代冶鐵技術發(fā)展史》,上海人民出版社1982年10月版,第212頁)美國學者謝弗著《唐代的外來文明》中也說到“鑌鐵”和“印度鋼”:“在中世紀時,中國人就已經(jīng)知道了‘大馬士革鋼’,但是我們還無法確定這種鋼是否輸入了唐朝。根據(jù)六世紀的記載,說這種鋼產(chǎn)于波斯。但是七世紀時又說它是罽賓的產(chǎn)品。據(jù)認為,這種金屬‘堅利可切金玉’。中世紀時印度出產(chǎn)的高碳‘印度鋼’也具有與大馬士革鋼相同的波形條紋。在中國,將這種金屬稱為‘鑌鐵’。‘鑌’字很可能來自印度帕拉克語中的一個類似于‘pina’的伊朗方言。如果唐朝人得到了大馬士革刀的話,那么它就有可能是以印度或者是印度化的民族為中介的。”(《唐代的外來文明》,吳玉貴譯,中國社會科學出版社1995年8月版,第574頁)應當注意到,按照謝弗先生的意見,關于“鑌鐵”或“印度鋼”,中國人是中世紀才知道的,唐朝是否傳入,還需要考論。楊寬先生則認為在北魏時期傳入。即使如此,距離漢武帝時代也有五六百年之久。 順便還應當指出,與鑌鐵刀劍制作加工有關的所謂“金絲梵”,應是“金絲礬”的誤寫。“金絲礬”,見于明人曹昭《格古要論》卷中及方以智《物理小識》卷七。不過,“金絲礬”并不是“精鋼煉制技術”所用的“那種黑色添加料”。據(jù)古文獻記載,“金絲礬”并不具有“以它打制鋼刀,可出耀目寒光”的作用,而是用來辨識是否鑌鐵的。看來,這其實是一種“打假”的用物。《格古要論》說:“鑌鐵出西蕃,面上自有旋螺花者,有芝麻雪花者。凡刀劍器打磨光凈,用金絲礬礬之,其花則見。價直過于銀。古云‘識鐵強如識金’。假造者是黑花,宜仔細看驗。”《物理小識》寫道:“《哈密衛(wèi)志》云:礪石謂之吃鐵石,剖之得鑌鐵。今有旋螺花者,有芝麻雪花者,凡刀劍礱明,以金絲礬礬之,其花即見,偽者則是黑花。”《格致鏡原》卷五○“礬”條引《事物紺珠》說:“黃礬,一名金絲礬。燒鐵焠之,可以引之如金線。”可見“金絲礬”應是黃色,并非“黑色”。劇中“那種黑色添加料”,如果解釋為楊寬所說的“定量的滲碳劑和催化劑”,或許更為合理。 就現(xiàn)在掌握的歷史資料看來,“漢武帝開辟西域交通”,不僅并沒有“引進西域(包括伊朗印度)鋼鐵技術”的動機,而且當時西漢王朝冶鐵業(yè)的進步(求實所謂“鋼鐵生產(chǎn)技術取得重大突破”),似乎也與張騫西行并沒有直接的關系。

有的學者曾經(jīng)認為,中原的“劍”,來自北方游牧民族。正如李學勤先生所指出的:“這種看法的釀成,一個重要原因是沒有發(fā)現(xiàn)春秋以前的劍。”由于二十世紀五十年代有陜西長安張家坡和河南三門峽上村嶺西周至春秋初年劍的出土,林壽晉先生《論周代青銅劍的淵源》(《考古》1963年11期)于是指出,中國周圍古代文化的劍,或與中國劍形制無關,或年代晚于中國劍,都不能作為中國青銅劍的起源。楊泓先生在《劍和刀》(《中國古兵器論叢》)一文中分析,山西保德林遮峪發(fā)現(xiàn)的青銅劍,可能制作于殷代晚期,其風格“散發(fā)著北方草原民族的氣息”,而張家坡劍,則“具有西南地方的特征”。李學勤先生認為,四川成都地方商代遺址已經(jīng)出土柳葉形劍,張家坡劍可能源自蜀國。江西新干大洋洲商代后期墓中也出土兩件劍,也與來自西南的劍有一定關系。楊泓先生和李學勤先生都指出,商代和西周的青銅短劍,有效使用的鋒刃部分其實可以說是和匕首差不多,只有當雙方戰(zhàn)士扭打在一起時,這種短武器才會起作用。林遮峪一類其風格“散發(fā)著北方草原民族的氣息”的短劍,甚至可能僅是狩獵或進食時用的切割工具。李學勤先生又指出,浙江長興雉城的云雷紋劍,長度已經(jīng)達到35.8厘米。他推測,“嚴格意義上的劍,恐有可能始于東南,即吳越地區(qū)。”“劍的淵源多在南方,而標準的長劍更可能自東南興起”,《考工記》說,“吳粵之劍,遷乎其地而弗能為良。”“這不只表示吳越造劍工藝的發(fā)達,也說明劍在當?shù)貧v史的悠久。”(《青銅劍的淵源》,《綴古集》)看來,現(xiàn)如今還不能簡單地論定“中國的‘劍’本來就是從游牧民族傳入的”。至于所謂“‘徑路’是北方游牧民族對寶刀的稱呼,其合音就是‘劍’”,也還可以討論。《逸周書·克殷解》說,周武王對紂的尸身“擊之以輕呂,斬之以黃鉞”。有人說,“輕呂”和“徑路”都是“劍”對音。不過,“輕呂”,在《史記·周本紀》中,司馬遷寫作“輕劍”。可見,“輕呂”和“徑路”為“劍”的對音或者“其合音就是‘劍’”的說法還不能十分確定。《漢書·匈奴傳下》:“刑白馬,單于以徑路刀、金留犂撓酒。”顏師古注引應劭曰:“徑路,匈奴寶刀也。金,契金也。留犂,飯匕也。撓,和也。”“徑路刀”與“飯匕”共用調(diào)酒,可以從一個側(cè)面印證李學勤先生提出的這種“徑路”可能“僅是狩獵或進食時用的切割工具”的說法。 據(jù)考古發(fā)現(xiàn),單純的匈奴文物遺存中,兵器除箭鏃外,以刀為主。對于所發(fā)現(xiàn)的所謂“劍”,可能以馮恩學先生著《俄國東西伯利亞與遠東考古》(吉林大學出版社2002年12月版)一書第五章《匈奴考古》中“短劍(匕首)”的表述較為合理。 關于求實先生答記者問的報道中說,“求實引用著名科技史學家馮家升的著作指出:‘漢晉以來,中國所說之鑌鐵即精鋼,亦即來自西域波斯之印度鋼。’《馮家升論著輯粹》(中華書局1987年10月版)所收第一篇《契丹名號考釋》中第三章《契丹字義之解釋》的第二節(jié)《金太祖所語鑌鐵指契丹說》,專有題為《鑌鐵解》的一段論證,分列“中國方面之解釋”和“西人方面之解釋”,這應當是馮家升先生討論“鑌鐵”問題的主要論著,但是其中并沒有看到“漢晉以來”字樣。馮文反而明確說,“鑌”字,“以余所知,最早載見梁顧野王之《玉篇》,及魏收《魏書·西域傳》。”求實先生的“引用”,卻以“漢晉以來”的說法模糊時代斷限,并且說,這“就是《漢武大帝》劇中張騫從大月氏(阿富汗)獲取精鋼煉制技術的史料根據(jù)”。這樣的解釋,不僅難以說服提出詰問的觀眾,也使得編導者“歷史正劇”的自我評價,不免打了一些折扣。